uvでvenvを利用しない方法について for dev-container

お久しぶりのTechブログとなります。

はい、復活ブログの第2弾です。

どうも、もりりんです。

再開しようと思ってはいたものの…作業も忙しいしと、放置期間が長すぎましたね。

これからは(も)、頑張って更新していきます。(尻すぼみにならないように…)

今回は、Pythonでよく使われているPythonパッケージ管理ツールのuvについてです。

dev-containerを久しぶりに使ったのですが、uv経由でパッケージをインストールすると仮想環境のvenvを作りますが、そもそも開発用にdev-containerに隔離しているのだからvenv作らなくていいでしょ?と、いろんな記事を見てチャレンジしました。

まぁいつも通りブログの情報だと結局うまくいかず、AIに問い合わせつつドキュメントやissueをみて試行錯誤することになりました。

同じように悩んでいる人もいるかと思い、先達に習って簡単にブログ化しておきましょう。

では、スタートです。

venvを作りたくないよー

もう個人の嗜好です。

こんなところにこだわるなら、実装進めようzeというのも分かります。

でも、作りたくなかったのでこだわりました。

dev-containerとは?、uvとは?については、紹介ブログが山ほど、わんさかあるのでそちらを確認してください。

今回の「uvでvenvを作らずに」パッケージインストールする方法のみ記載します。みんなも短い方がいいよね?

やっぱり辿り着くまでの過程も簡単に載せています。

Let’s チャレンジ

前提条件です。

# Python 3.12.11

# uv 0.8.15よくブログで紹介されている実装です。

まずは、Dockerfileに以下を追加します。

# Dockerfile

# UVにvenvではなく、システムのPythonを利用するように仕向ける制御

ENV UV_SYSTEM_PYTHON=1 \

UV_PROJECT_ENVIRONMENT=/usr/local/続いて、インストールコマンドです。

uv sync --frozen

# もしくは

uv sync --frozen --systemみなさんはできましたか?

私は、venvが作成されました。

ちなみにuv 0.8.15では、「–system」のオプションは存在しませんよ?

一体どこからきたのか…もしくは過去はあったのか?

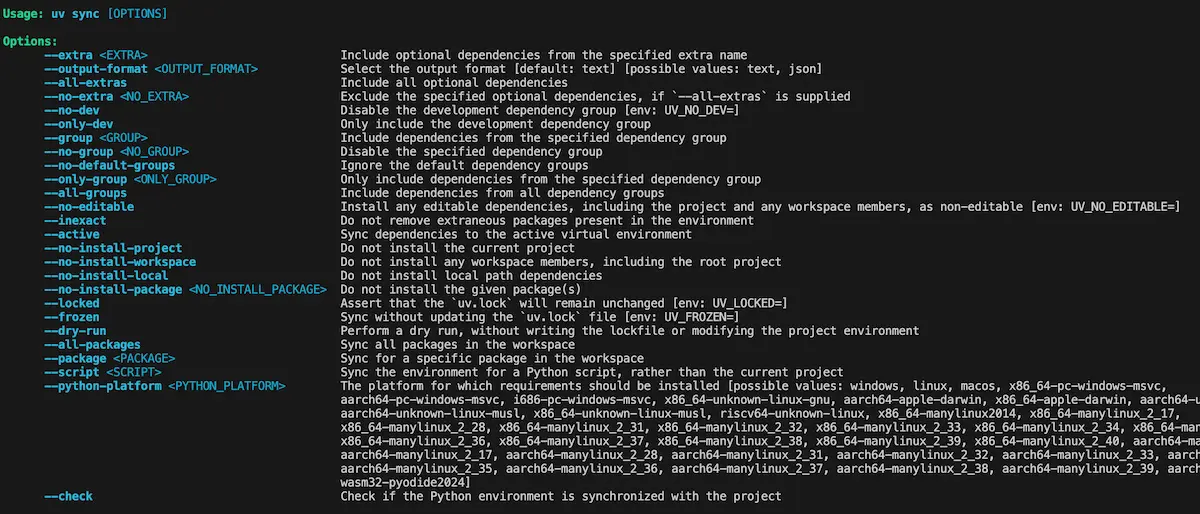

syncのhelpは以下でした。(コードブロックが保存できなかったので、画像ですいません。)

うん、systemオプションはありませんね。

frozenオプションは、uv.lockに展開されたバージョンを変更せずにインストールするためのものなので関係なし。

となると、uv sync自体がダメなのでは?

ということで、ドキュメントで仕様を確認しましょう。

このドキュメントでは、venvを無効化する内容は記載されていませんね。

# Google翻訳

リポジトリ内のファイル.venvに追加することで、イメージビルドに含まれないようにするのがベストプラクティスです。

プロジェクトの仮想環境はローカルプラットフォームに依存するため、イメージ内で最初から作成する必要があります。

.dockerignoreとも書かれてます。

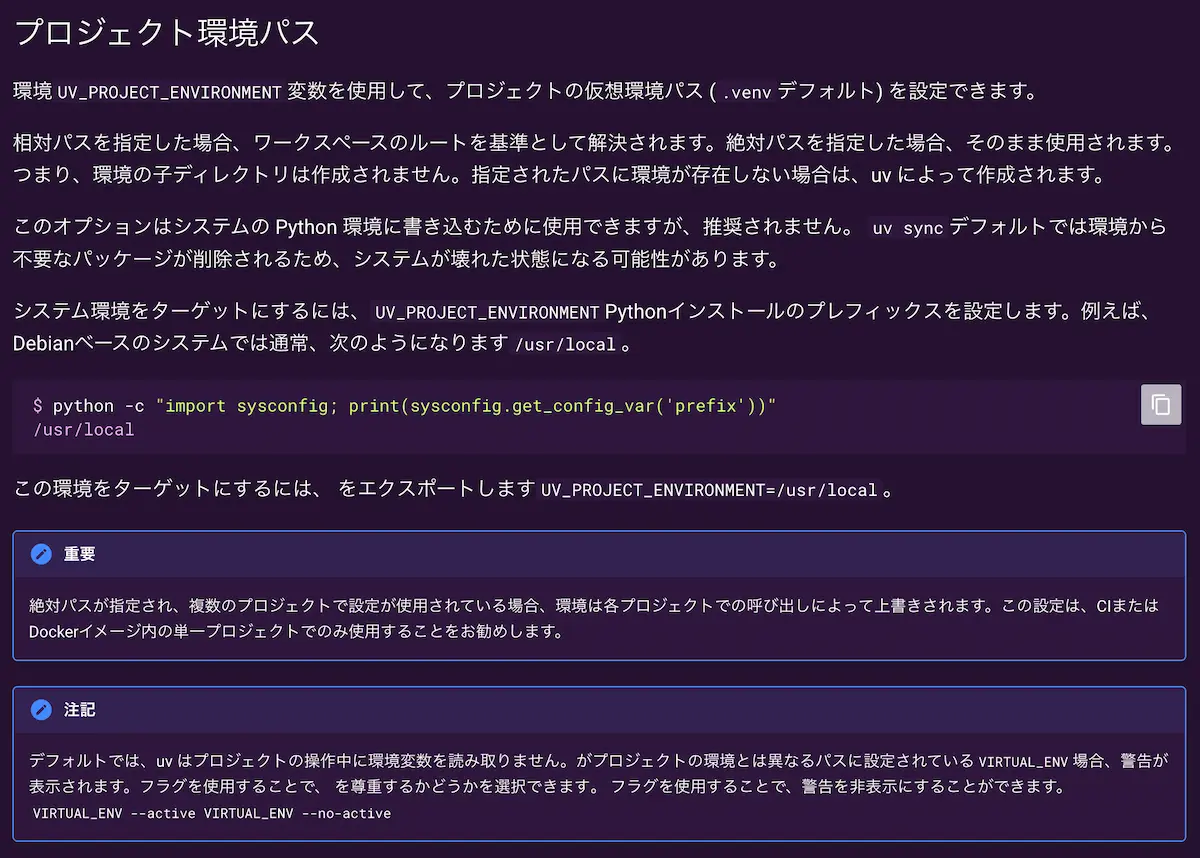

ついでに「UV_PROJECT_ENVIRONMENT」に関する記載も見つかりました。

「VIRTUAL_ENV」でどうにかなりそうな匂いもするが、今回はスキップします。

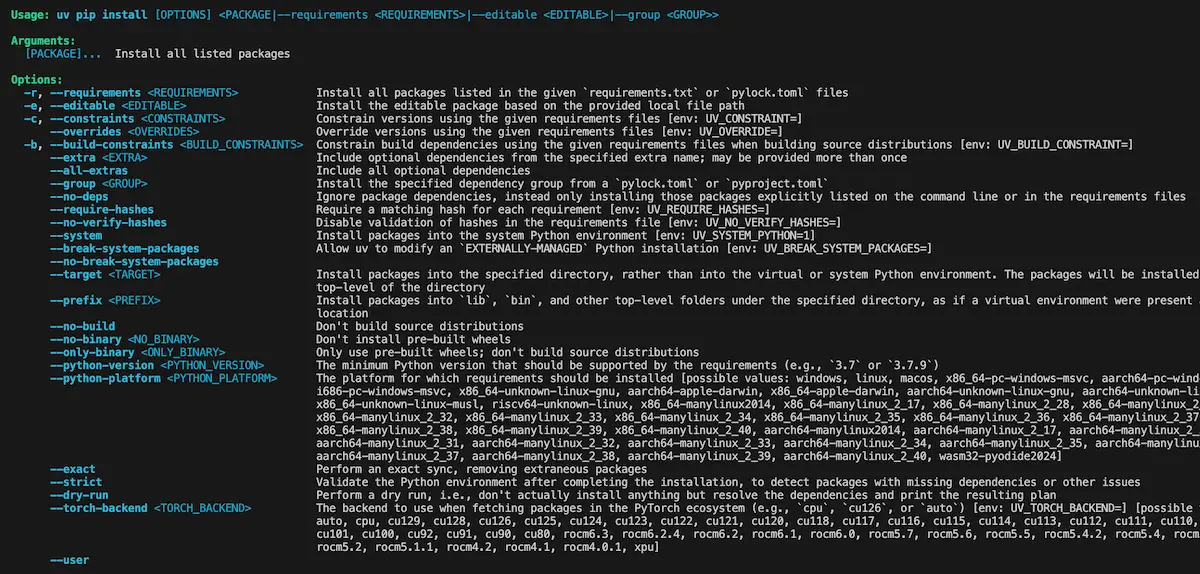

もう少し検索を進めると、pipインターフェースの使用で「–system」オプションを発見します。

コンテナはすでに分離されているため、システムのPython環境はこのコンテキストを安全に使用できます。

--systemフラグを使用してシステム環境にインストールできます。

# Dockerfile

RUN uv pip install --system ruffお、uv pip installコマンドだと、「–system」オプションがあるのですね。

確かめてみましょう。

おーーー、確かにありますね。

だとすると、ブログではsyncとpip installを取り違えているのでしょうか?

しかし、ブログ執筆前に検証しているでしょうし、分かりませんね。

一応、GitHubのイシューも確認しましょう。

「Sync with system Python?」というタイトルで投稿されています。

スレッド内で2024/8/10に運営メンバーから以下のように回答されています。

Na this isn't supported yet.そして、関連イシューがもう1つあります。

2つの記事をかる〜く目を通しましたが、Closeされておらず議論はまだ続いていますね。

.venvを残しておいても影響は小さいでしょ勢が強い気はしますが…

まぁ、今はいいでしょう。

であれば、素直に「uv pip install –system」を使いましょうか。

Claude(SaaS)に参考リンクを全て渡して提案してもらいました。

# uv.lockを強制的に再生成(必要であれば)

uv lock

# uv.lockから依存関係リストをrequirement.txt形式で抽出し、依存関係をシステム環境にインストール

uv export --no-hashes | uv pip install --system -r -

# プロジェクト自体をシステム環境にインストール

uv pip install --system -e .'

# devcontainer.jsonのpostCreateCommandに設定する場合

bash -c 'uv lock && uv export --no-hashes | uv pip install --system -r - && uv pip install --system -e .'

# 必要に応じて、sudoを付与することはい、これで僕の要求通りにdev-container環境構築を構築でき、動作確認が取れました。

ありがとう、Claude。またPro契約再開するからね。

正直なところ、.venvはプロジェクトルートにできるので実行コンテナと分離されていて問題ないはずです。

ただ、そもそもdev- container(Docker)で分離した開発環境を用意しているんだから、破壊されてもcontainerを作り直せば済むだけだよね?と考えています。

もちろん何かあれば自己責任ですし(そもそもcontainerなので影響はほぼなし)、その分の勉強になるから良いのです。(AI時代も勉強大事)

おわりに

次の記事で出ますが、Kiroを利用したSpec開発の環境構築で詰まりに詰まった内容です。

これの内容だけでも需要があるかと思うので、別枠で先行公開です。

いやー、AIに頼り切りだと調査能力や本当にAIの回答が正しいのかチェックする能力が試されます。

エージェントの検索機能だと、GitHubのissueスレッド内ラリーとかの表示上省略されているページとか検索できないし、結局はそこを含めて人が担当する部分ですね。

ここはAIの進歩にお任せしましょう。

この記事を執筆している9/16のAM1では、Claude4.5が今週リリースされると噂されていますが、どうでしょうか?

この記事の公開が早いのか、Claudeが早いのか、自分との戦いです。(意味不明)

さて、今回もお読みいただきありがとうございました。

こういった小ネタブログも増やしていきますので、お待ちください。